L’affaire concernait une alerte du CHSCT, mais les solutions posées sont parfaitement transposables au CSE sous l’empire des ordonnances Macron de 2017, qui définissent le cadre actuel des prérogatives de l’instance fusionnée, aux articles L4132-1 et suivants du Code du travail.

La question était la suivante : « L'article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l'employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d'un danger grave et imminent ? ».

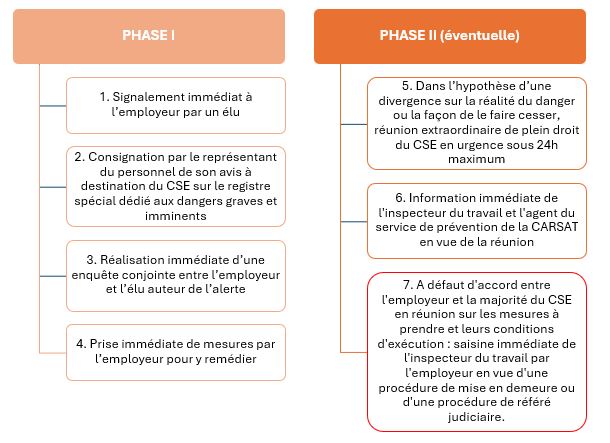

Il faut d’emblée rappeler qu’en cas de constat d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, les textes séquencent le processus d’alerte de la manière suivante, schématiquement :

Dans ce processus d’urgence, l’obligation de sécurité et de protection de la santé est particulièrement renforcée, et nécessite de prendre des mesures réactives, adaptées et cohérentes avec les principes généraux de prévention face au danger grave et imminent, compte tenu notamment des enjeux de responsabilité en cas d’accident du travail (cf. notamment la présomption de faute inexcusable de l’article L4131-4 CT).

Cela étant, il est très fréquent en pratique qu’une divergence de vues survienne au sujet de l’existence même d’une cause de danger grave et imminente et/ou de la nature des mesures à prendre…

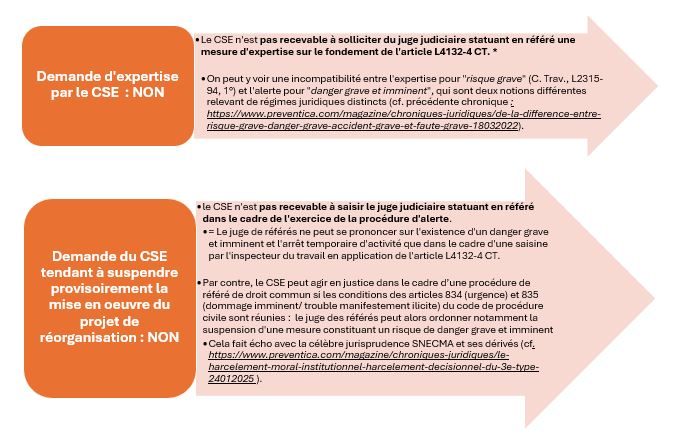

Dans le cadre de sa procédure d’alerte pour DGI, le CSE peut-il alors reprendre l’initiative et saisir le juge judiciaire pour faire ordonner à l’employeur des mesures (sous astreinte) ?

L’objet des demandes est déterminant, et la jurisprudence vient ici apporter les précisions suivantes :

* A savoir : l’avis du 12 février 2025 précise également qu’« une organisation syndicale n'est pas recevable dans sa prétention tendant à exercer une prérogative propre du CHSCT [CSE], quand bien même elle invoquerait au nom de l'intérêt collectif de la profession le fondement juridique de la procédure d'alerte pour danger grave et imminent ».

En résumé, la jurisprudence entend appliquer strictement le cadre juridique prévu pour le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : dans ce cadre, les attributions du CSE sont bien circonscrites.

Si l’instance entend passer par la voie judiciaire, il ne lui est pas possible de le faire au nom de son droit d’alerte.

Peu importe ici que la matérialité du danger grave et imminent soit établie ou non ; cette orthodoxie paraît parfaitement cohérente d’un point de vue juridique.

Face à certaines dérives dans l’exercice du droit d’alerte, et notamment dans le domaine des RPS, la rigueur procédurale est de mise pour les instances dans leurs choix d’action et leurs délibérations.