Les principaux polluants de l’air intérieur dans les bâtiments, qu'ils soient d'habitation ou de travail (hors locaux à pollution spécifique) sont des :

- Polluants chimiques tels que les composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les phtalates, etc.

- Bio contaminants : les moisissures, les allergènes domestiques provenant d‘acariens, d’animaux domestiques et de blattes, les pollens, etc.

- Particules et fibres : l'amiante, les fibres minérales artificielles, les particules, etc.

La présence de ces polluants est issue de différentes sources

d’émission : constituants du bâtiment, du mobilier,

appareils de combustion (chaudières, poêles, chauffe-eau, etc.),

transfert de la pollution extérieure mais dépend également des

modes de vie.

Depuis quelques années, une attention croissante est portée à ce

sujet par les pouvoirs publics, avec en particulier la création,

en 2001, de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur

(OQAI).

Dans le cadre du premier Plan national santé environnement (PNSE

2004-2008), l'une des actions prioritaires portait sur la qualité

de l'air intérieur et l'approfondissement des connaissances

dans ce domaine.  Le Grenelle de l’Environnement a

abouti à plusieurs propositions concernant la qualité de l’air

intérieur reprises dans le deuxième PNSE (2009-2013).

Le Grenelle de l’Environnement a

abouti à plusieurs propositions concernant la qualité de l’air

intérieur reprises dans le deuxième PNSE (2009-2013).

Six polluants font actuellement l'objet d'une réglementation spécifique

-

Plomb : L'obligation de réaliser un

constat des risques d’exposition au plomb (CREP) pour tous

les logements construits avant 1949 au moment de la vente a

été instituée en 2004 et a été étendue aux logements en

location en 2006.

-

Amiante : La protection de la population

contre les risques liés à une exposition à l’amiante est

réglementée depuis 1997 (cf dossier Préventica )

-

Radon : Depuis l'arrêté du 22 juillet

2004, la gestion du risque radon repose sur la mise en place

d’une surveillance de l’exposition dans certains

établissements : établissements d'enseignement, y compris

les bâtiments d'internat, établissements sanitaires et sociaux

disposant d'une capacité d'hébergement, établissements thermaux

et établissements pénitentiaires. Cette obligation a été

étendue aux propriétaires ou exploitants de certaines

catégories d’immeubles bâtis par la loi n° 2009-879 du 21

juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux

patients, à la santé et aux territoires (article L.1333-10 du

code de la santé publique).

- Monoxyde de carbone : la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone relève de plusieurs textes réglementaires :

-

- le décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008 pour la conception des locaux dans lesquels est installé un appareil fixe de chauffage ou de production d’eau chaude,

- l'arrêté du 2 août 1977 pour la sécurité des installations de gaz

- l'arrêté du 22 octobre 1969) la conception des conduits

de fumée (ainsi que sur l’entretien de ces appareils)

-

Tabagisme passif : le décret du 15

novembre 2006 a rendu effective l'interdiction de fumer dans

les lieux publics, c'est-à-dire tous les lieux fermés et

couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de

travail, dans les établissements de santé, dans l'ensemble des

transports en commun, et dans toute l'enceinte (y compris les

endroits ouverts telles les cours d'école) des écoles, collèges

et lycées publics et privés, ainsi que des établissements

destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des

mineurs ainsi qu’aux débits de boissons, hôtels, restaurants,

débits de tabac, casinos, cercles de jeux et discothèques.

-

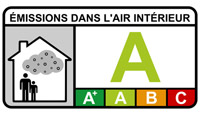

Composants Organiques Volatils (COV) :

depuis le 1er septembre 2013, une nouvelle réglementation est

venue encadrer l'étiquetage des matériaux de construction et de

décoration.

Ceux-ci doivent en effet indiquer le niveau d'émission en polluants volatils

Ce niveau d’émission est indiqué par une classe allant de A+ à C.

Les valeurs guides de l'air intérieur élaborées par l'ANSES

Depuis 2004, l'ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) travaille à l'élaboration de valeurs guides de qualité d’air intérieur (VGAI), fondées exclusivement sur des critères sanitaires.

Ces valeurs correspondent aux concentrations dans l'air de certaines substances chimiques. L'ANSES considère qu'au-dessous du seuil fixé, aucun effet sanitaire ou nuisance n'est attendu (en l'état actuel des connaissances sur le sujet)

Ces VGAI constituent les bases sur lesquelles les pouvoirs publics fondent les valeurs réglementaires de surveillance de la qualité de l'air intérieur, notamment dans les ERP.

En 2007, l'ANSES a publié une méthode générale pour l'élaboration des VGAI. Cette méthode a été mise à jour en 2011

Depuis le début de ce travail, des valeurs guides de qualité

d’air intérieur ont ainsi été définies pour 6 substances :

formaldéhyde (2007), monoxyde de carbone (2007), benzène (2008),

naphtalène (2009), trichloréthylène (2009), tétrachloroéthylène

(2010), particules (2010), acide cyanhydrique (2011) et Dioxyde

d'azote (2013).

Consulter le tableau des VGAI publiées

Suite aux travaux réalisés par l'OQAI

(Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur), l'Agence prévoit

de produire des expertises sur les polluants suivants :

Suite aux travaux réalisés par l'OQAI

(Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur), l'Agence prévoit

de produire des expertises sur les polluants suivants :

- 1,4-dichlorobenzène,

- acétaldéhyde

- chloroforme,

- fluorène,

- éthylbenzène

Les valeurs repères d'aide à la gestion fixées par le Haut conseil de la santé publique (HCSP)

Par ailleurs, pour cinq polluants, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a proposé à partir des VGAI élaborées par l'ANSES, des seuils d'actions ou valeurs repères d'aide à la gestion, c'est-à-dire des niveaux de concentration à ne pas dépasser dans les bâtiments neufs ou rénovés :

Le formaldéhyde

Les valeurs repères d'aides à la gestion ont été fixées par le HSCP à

- 10 μg/m3 comme valeur cible à atteindre en 10 ans, soit la VGAI de l’Afsset. Toute teneur inférieure ou égale témoigne d’une très bonne qualité d’air vis-à-vis de ce polluant et n’implique aucune action si ce n’est de veiller à ce que cette situation ne se dégrade pas

- 30 μg/m3 comme valeur repère de qualité d’air en dessous de laquelle, en 2009, aucune action corrective spécifique n’est préconisée. Il conviendra de profiter des travaux de rénovation ou de changement d’ameublement pour choisir les matériaux les moins émissifs et ainsi favoriser l’évolution progressive vers l’objectif de 10 μg/m3. Ceci implique, pour les industriels, un effort sur la conception de produits et matériaux sans formaldéhyde et un étiquetage informatif.

- 50 μg/m3 comme valeur d’information et de recommandations : c’est, en 2009, la valeur maximale admissible pour une exposition de longue durée. Au-delà, il est nécessaire, dans un délai de quelques mois, d’identifier la ou les source(s) principale(s) dans le logement ou l’établissement concerné et de la (les) réduire en engageant les actions appropriées. Un espace « provisoirement tolérable » est proposé entre 30 et 50 μg/m3 du fait que les effets sanitaires à ces concentrations ont un caractère peu sévère.

Pour consulter l'ensemble du rapport du HSCP

Le benzène

Les valeurs repères d'aides à la gestion ont été fixées par le HSCP à

- 2 μg/m3 comme valeur cible à atteindre en 5 ans dans tous les espaces clos habités ou accueillant du public. Des teneurs inférieures ou égales témoignent d’une bonne qualité d’air vis-à-vis de ce polluant.

- 5 μg/m3 comme valeur repère de qualité d’air en dessous de laquelle aucune action corrective spécifique n’est préconisée aujourd’hui. Depuis 2012, cette valeur repère a évolué avec une pente de décroissance de 1 μg/m3 par an jusqu’à la valeur cible qui devra donc être atteinte en 2015.

- 10 μg/m3 doit être considéré comme une valeur d’action rapide au-delà de laquelle les sources en cause doivent être identifiées et neutralisées dans le but de ramener les teneurs intérieures en dessous de la valeur repère, soit 5 μg/m3 en 2012. Un délai de mise en conformité de quelques semaines à quelques mois est accordé du fait qu’il s’agit de protéger non d’un effet aigu mais d’un effet à long terme.

Dans le cas des bâtiments neufs livrés à partir de 2012, ceux-ci doivent présenter des teneurs en benzène inférieures à 2 μg/m3 avant livraison aux occupants. Il en est de même pour ceux faisant l’objet d’opérations de rénovation de grande ampleur. A cette fin, les architectes et les maîtres d’oeuvre doivent à la fois agir sur les sources intérieures au bâtiment et veiller à s’affranchir de l’influence des émissions extérieures locales par un positionnement adéquat du bâtiment et des entrées d’air.

Pour consulter l'ensemble du rapport du HSCP

Le tétrachloroéthylène

Les valeurs repères d'aides à la gestion ont été fixées par le HSCP à

- 250 μg/m3 pour une valeur h-guide à long terme. Le choix de cet effet critique est provisoire, et devrait être reconsidéré à moyen terme en fonction de la clarification du débat sur le risque cancérogène du tétrachloroéthylène et le possible établissement d’une VTR correspondante. Cette valeur repère doit être respectée dans tous ces bâtiments dans un délai de 5 ans, terme au bout duquel la VGAI et les valeurs repères devraient être réévaluées ;

- 1 250 μg/m3 pour une valeur d'action rapide. Les actions correctives mises en oeuvre viseront alors à abaisser rapidement m3 le niveau de concentration de tétrachloroéthylène dans les logements concernés en dessous de 250 μg/. Elles s’appuieront sur la réglementation existante et les solutions techniques actuellement disponibles concernant les machines, l’étanchement des locaux ainsi que leur ventilation.

Pour consulter l'ensemble du rapport du HSCP

Le naphtalène

Les valeurs repères d'aides à la gestion ont été fixées par le HSCP à

- 10 µg/m3 comme valeur repère de qualité d’air intérieur, immédiatement applicable et visant à protéger des effets à long terme de l’exposition au naphtalène, notamment des irritations nasales ;

- 50 µg/m3 comme valeur d’action rapide, nécessitant la mise en œuvre d’actions correctives dans un délai de moins de trois mois.

Pour consulter l'ensemble du rapport du HSCP

Le trichloroéthylène

Les valeurs repères d'aides à la gestion ont été fixées par le HSCP à

- 2 µg/m3 comme valeur repère de qualité d’air ; applicable dans un délai de cinq ans, elle vise à protéger des effets cancérigènes du trichloroéthylène ainsi que des effets chroniques non cancérogènes : hépatiques, rénaux, neurologiques, immunologiques, effets sur la reproduction et le développement.

- 10 µg/m3 comme valeur d’action rapide ; elle déclenche la mise en œuvre d’actions correctives pour abaisser la concentration à moins de 2 μg/m3 dans les bâtiments dans un délai de moins de six mois.