Tout au long de leur carrière professionnelle, les travailleurs peuvent être exposés simultanément à des nuisances chimiques, biologiques ou physiques par différentes voies telles que l’inhalation, l’ingestion ou encore par voie cutanée. Ces expositions, associées à des facteurs de risques psychosociaux liés aux problématiques d'organisation du travail et de management, peuvent favoriser la survenue de pathologies à court ou à long terme et accentuer la pénibilité au travail.

Actuellement, les facteurs professionnels susceptibles

d'augmenter les risques pour la santé sont fréquemment étudiés de

façon séparée les uns des autres et les approches disponibles

intègrent peu cette problématique de polyexposition qui

représente cependant la réalité des situations professionnelles.

Rares sont les situations de travail où les salariés ne sont

exposés qu’à un seul type de danger. Les effets sur la santé de

l’exposition professionnelle à des dangers multiples peuvent être

indépendants les uns des autres ou au contraire, se renforcer.

Ainsi, dans certains cas, les effets de la polyexposition

pourraient être supérieurs à la somme des effets inhérents à

chacune des expositions. Néanmoins, au niveau actuel de

connaissances, il existe encore beaucoup d’incertitudes quant aux

effets de ces polyexpositions sur la santé.

Dans ce contexte, l’Anses a mené une étude avec Santé publique

France et la Direction de l’animation de la recherche, des études

et des statistiques (Dares) afin de décrire la réalité

des situations de polyexposition des salariés en France et mieux

connaître les filières professionnelles particulièrement

concernées par ces situations.

L’enquête SUMER

Afin d’identifier des profils homogènes de travailleurs polyexposés, les données de l’enquête Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels (Sumer) 2016-2017 ont été exploitées. L’enquête Sumer a été réalisée par 1 200 médecins du travail auprès de 26 494 salariés du secteur privé et des trois versants de la fonction publique (hospitalière, territoriale et de l’État), représentant près de 25 millions de salariés. Ce dispositif repose sur l’expertise de médecins du travail volontaires. Ceux-ci remplissent, avec les salariés, pendant l’examen médical, un questionnaire sur les expositions professionnelles. Les médecins reprennent les dires des salariés concernant les contraintes organisationnelles et relationnelles. Ils s’appuient par ailleurs sur leurs propres connaissances du poste de travail pour les expositions aux risques physiques, chimiques et biologiques. L’enquête dispose également d’un auto-questionnaire que les salariés remplissent seuls et qui porte sur le vécu de leur situation de travail.

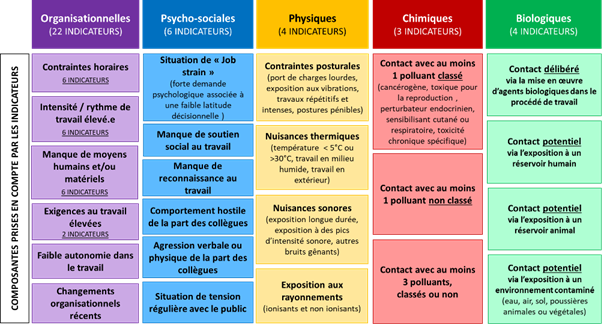

Les contraintes professionnelles

L’ensemble des expositions professionnelles, que l’on nomme

également contraintes, sont classiquement regroupées en cinq

catégories. Les contraintes chimiques concernent l’exposition

d’un travailleur à des substances chimiques potentiellement

dangereuses pour la santé, par exemple des produits cancérogènes

tels que les émissions de moteurs diesel, la silice cristalline

ou l’amiante. Les contraintes biologiques se rapportent à

l’exposition à des agents biologiques, comme par exemple des

bactéries, virus ou moisissures susceptibles de provoquer une

infection, une allergie ou une intoxication. Les contraintes

physiques incluent les contraintes posturales, l’exposition au

bruit, les contraintes thermiques (travail par fortes chaleurs ou

en chambres froides) et l’exposition aux rayonnements

(rayonnements ultraviolets ou ionisants). Les contraintes

organisationnelles regroupent entre autres les problématiques

liées aux horaires ou au rythme de travail, celles liées au

manque de moyens (matériels et humains) ou dues à des

modifications fréquentes de l’organisation du travail. Les

contraintes relationnelles (ou psycho-sociales) se rapportent

essentiellement au ressenti du travailleur et décrivent notamment

des situations de jobstrain (situation de tension

caractérisée par une forte demande psychologique et une faible

latitude décisionnelle) et les situations de tensions

interpersonnelles au sein des collectifs de travail (collègue,

supérieur hiérarchique) ou vis-à-vis du public.

L’analyse est fondée sur l’étude de 39 indicateurs d’exposition à

ces contraintes subies au cours des activités professionnellesqui

ont été repris d’autres études précédentes (Santé Publique France

ou Dares) ou construits ou adaptés spécifiquement pour cette

analyse (voir figure).

Définition de groupes homogènes de travailleurs

polyexposés

Deux méthodes d’analyse de données (analyse factorielle multiple

et classification ascendante hiérarchique) ont été successivement

mises en œuvre sur la base de données constituée des 26 494

individus enquêtés et des 39 indicateurs d’exposition construits

afin d’identifier des groupes homogènes d’individus exposés à des

contraintes multiples similaires (appelés profils de

polyexposition). Un profil donné regroupe des salariés qui se

ressemblent de par la nature des différentes contraintes

auxquelles ils sont exposés. Pour chaque profil, une analyse

intégrant les contraintes caractéristiques et décrivant les

données sociodémographiques et les familles d’activités

professionnelles les plus fréquentes a ensuite permis de proposer

une interprétation de la typologie des salariés concernés et de

leurs activités. L’exposition à une contrainte est qualifiée de

caractéristique d’un profil quand elle est surreprésentée dans ce

profil par rapport à la population enquêtée.

Douze profils de polyexposition ont été identifiés nommés de A à L, par ordre d’effectif de salariés décroissant (voir tableau) comprenant un court titre descriptif du profil en question. La quasi-totalité des profils identifiés mettent en avant les contraintes liées à l'organisation (95 %), comme par exemple des changements de postes ou des restructurations, et les difficultés relationnelles (89 %) comme la non-reconnaissance, ou les comportements méprisants. Suivent les contraintes physiques (45 %), les nuisances chimiques (28 %) et enfin les contraintes biologiques (13 %). L’étude montre ainsi qu’un salarié est exposé en moyenne à environ 7 contraintes différentes, pouvant varier de 0 à 25 contraintes subies. La quasi-totalité (97 %) des 25 millions de salariés des secteurs publics et privés sont polyexposés, c’est-à-dire concernés par au moins deux contraintes qu’elles soient de mêmes catégories ou non.

Deux grandes typologies de profils se dégagent : 4 profils décrivant une exposition ou des situations de polyexposition transversales à plusieurs secteurs d’activités et 8 profils caractérisés par un ensemble de contraintes représentatives de domaines professionnels ou familles d’activités professionnelles spécifiques. Si les expositions connues aux contraintes chimiques, physiques ou biologiques sont spécifiques à l’activité professionnelle exercée, tous les profils de polyexposition mettent en revanche en évidence des expositions à des contraintes organisationnelles et relationnelles. En effet, l’organisation attendue du travail salarié suppose une prescription du travail (horaires, objectifs, systèmes hiérarchiques), une coopération avec d’autres travailleurs ou des relations avec des clients ou des usagers, etc.

La quasi-totalité des profils identifiés sont caractérisés par une exposition à une ou plusieurs contraintes liées à l'organisation du travail.

Deux profils (A et B) représentent à eux seuls près de 55 % de l’effectif total des salariés et décrivent des contraintes classiquement liées à des activités de bureau et transversales à de nombreux domaines professionnels. Les salariés du profil A « Travail peu exposé hormis un faible soutien social », composé d’une légère majorité d’hommes (54 %) de catégorie socio-professionnelle (CSP) plutôt élevée, ne subissent aucune exposition contraignante caractéristique hormis un manque de soutien de la part des collègues, probablement dû au fait qu’ils exercent des fonctions impliquant des niveaux de responsabilités supérieurs à ceux des salariés du profil B « Stress au travail, manque de moyens et de reconnaissance ». Ces dernières (52 % de femmes) salariées sont plus concernées par un stress important au travail et rapportent un manque de moyens et de reconnaissance. Elles sont également contraintes de réaliser plus souvent des heures supplémentaires. Les rapports sociaux pour les salariés de ce profil semblent affectés par l’organisation du travail et des changements organisationnels récents. Les autres profils (C à L) représentent chacun moins de 7 % des 25 millions de salariés et sont plus spécifiques de certains domaines professionnels ou de l’exposition à certaines contraintes particulières.

Les professionnels de santé cumulent des expositions caractéristiques aux 5 catégories de contraintes.

Il ressort notamment de cette étude que les professionnels de santé sont tout particulièrement concernés par la polyexposition. En effet, le profil J « Cumul de contraintes liées aux professions de santé », constitué à 87 % de professionnels de santé, est le seul à cumuler des expositions caractéristiques aux cinq catégories de contraintes. Ce profil est composé très majoritairement de femmes (81 %) et regroupe les trois quarts des infirmières et sages-femmes, la moitié des médecins et assimilés et un quart des professions paramédicales (+ 20 % des aides-soignantes) de la population enquêtée. Ainsi, ces salariés sont potentiellement exposés à des agents biologiques d'origine humaine, souvent associés à une exposition à des substances chimiques puisque 66 % de l’effectif est exposé à au moins un agent chimique. Il s’agit le plus souvent de produits de nettoyage ou de désinfection mais également d’exposition à des gaz anesthésiques, à la manipulation de médicaments (médicaments cytotoxiques pour soigner les cancers, d’anticorps monoclonaux, etc.). Enfin, cette catégorie de salariés est plus fréquemment concernée par les contraintes relationnelles ou organisationnelles liées par exemple à des tensions avec le public ou le travail de nuit, le manque de moyens humains et matériels auxquelles s’ajoutent des postures physiques difficiles.

Conclusions

Ce travail propose une grille de lecture originale de la

polyexposition, en fournissant un aperçu des situations les plus

courantes en ce qui concerne les cumuls d’exposition à des

contraintes professionnelles, selon le domaine d’activité ou la

famille professionnelle d’un salarié. Ces éléments constituent

une base de réflexion utile pour orienter les actions de

prévention et de recherche. Ils permettent en particulier de ne

pas se limiter à la prise en compte de certaines contraintes bien

connues et facilement identifiables par la nature de l’activité

professionnelle (chimiques, physiques, biologiques), et d’y

associer d’autres contraintes concomitantes, notamment

organisationnelles ou relationnelles, qui peuvent accentuer les

premières citées. La transversalité des contraintes

organisationnelles reflète leur caractère structurant dans toute

activité salariée.

Description synthétique des 12 profils de polyexposition

|

Profil (%)1 |

Titre court descriptif du profil |

Contraintes caractéristiques du profil2 |

Typologie des salariés du profil |

Activités et domaines professionnels représentés au sein du profil |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

R |

O |

C |

P |

B |

||||

|

A |

Travail peu exposé hormis un faible soutien social |

1 |

|

|

|

|

H : 54 % |

Activités de bureau dans des

domaines

divers |

|

B |

Stress au travail, manque de moyens et de reconnaissance |

2 |

5 |

|

|

|

F : 52 % |

|

|

D |

Tension avec le public, manque de moyens et rythme de travail élevé |

1 |

9 |

|

|

|

F : 58 % |

Activités dans des domaines divers impliquant un contact avec le public |

|

G |

Violence et stress au travail |

4 |

8 |

|

|

|

F : 56 % |

Activités non spécifiques dans des domaines divers impliquant un environnement de travail à l’origine de tensions interpersonnelles |

|

J |

Cumul de contraintes liées aux professions de santé |

1 |

6 |

2 |

2 |

1 |

F : 81 % |

Professions de santé |

|

L |

Risques liés à l’utilisation délibérée d’agents biologiques et risques chimiques |

|

5 |

3 |

2 |

4 |

F : 53 % |

Activités de R&D en laboratoire utilisant des microorganismes, industrie biotechnologique dans les secteurs médicaux ou agroalimentaires |

|

K |

Risques biologiques d’origine animale et risques chimiques |

|

5 |

3 |

3 |

2 |

H : 77 % |

Activités au contact des animaux ou leurs

produits |

|

F |

Risques biologiques d’origine environnementale ou agroalimentaire, risques chimiques et physiques |

|

3 |

3 |

3 |

1 |

H : 60 % |

Activités de l’assainissement ; agroalimentaire ; alimentation ; chantiers |

|

I |

Rayonnements et risques chimiques |

|

5 |

3 |

3 |

|

H : 80 % |

Activités exposant aux

rayonnements |

|

H |

Risques physiques et chimiques |

|

2 |

3 |

3 |

|

H : 88 % |

Activités physiques en extérieur |

|

E |

Risques chimiques et contraintes posturales |

|

1 |

3 |

1 |

|

H : 68 % |

Activités physiques exposant aux substances

chimiques |

|

C |

Bruit, risques chimiques et contraintes posturales |

|

4 |

3 |

2 |

|

H : 72 % |

Activités à proximité ou impliquant des engins

bruyants et polluants |